指数関数と接線に囲まれた面積の最小値

◆第問目!

(1) 曲線\(\hspace{2pt}C : y = e^{2x}\hspace{2pt}\)の\({\hspace{1pt}x =a\hspace{1pt}}\)における接線\(\hspace{1pt}l\hspace{2pt}\)を求めよ

(2) 曲線\(\displaystyle{\hspace{1pt}C\hspace{1pt},\hspace{1pt}}\)接線\(\hspace{1pt}l\hspace{1pt},\)\({\hspace{1pt}x =0\hspace{1pt},}\)\({\hspace{1pt}x =2\hspace{1pt}}\)に囲まれた面積\(\hspace{1pt}S(a)\hspace{1pt}\)を求めよ

(3) 面積\(\hspace{1pt}S(a)\hspace{2pt}\)の最小値と、そのときの\(\hspace{1pt}a\hspace{1pt}\)の値を求めよ

接点の座標が\(\displaystyle\hspace{1pt}\left(a,f(a) \right)\hspace{1pt}\)である接線の方程式は $${y=f'(a)(x-a)+f(a)}$$ と表されます。

曲線\(\hspace{2pt}C : y = e^{2x}\hspace{2pt},\hspace{2pt}\)接線\(\hspace{2pt}y=g(x)\hspace{1pt},\)\({\hspace{2pt}x =0\hspace{1pt},}\)\({\hspace{2pt}x =2\hspace{2pt}}\)に囲まれた面積\(\hspace{1pt}S(a)\hspace{2pt}\)は

となります

ここで、被積分関数に絶対値記号が含まれる場合は、関数の上下関係を調べ絶対値記号を外す必要があります。

本問は曲線\(\hspace{2pt}C : y = e^{2x}\hspace{2pt}\)が下に凸であることから、絶対値記号を外すことができます。

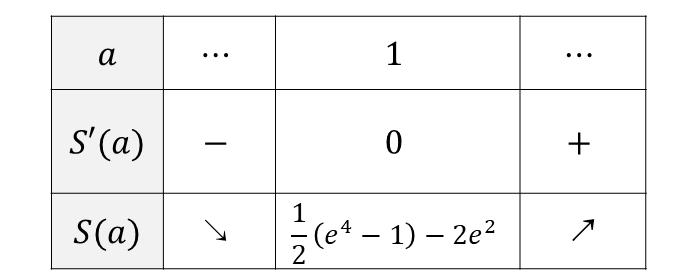

問題(2)で求めた\(\hspace{2pt}S(a)\hspace{2pt}\)を\(\hspace{1pt}a\hspace{1pt}\)について微分して増減表を作成することで最小値を求めます。

【答え】

(1) \(\displaystyle y = e^{2a}(2x-2a+1) \)

(2) \(\displaystyle S(a)= \frac{1}{2}(e^4-1) - 2e^{2a}(3-2a) \)

(3) \(\hspace{2pt}a=1\hspace{2pt}\)のとき最小値\(\displaystyle\hspace{3pt}\frac{1}{2}(e^4-1)-2e^2\)

【解答のポイント】

2つの関数\(\hspace{2pt}y=f(x) \hspace{1pt}, \hspace{1pt} y = g(x)\hspace{2pt}\)と\(\hspace{2pt}x=a \hspace{1pt}, \hspace{1pt}x=b\hspace{2pt}\)に囲まれた面積は

$${ \int_a^b |f(x) - g(x)|\hspace{1pt}dx}$$

と表されます。

被積分関数に絶対値記号が含まれる場合は、関数の上下関係を調べて絶対値記号を外す必要があります。

一般的には、\(y=f(x) \hspace{2pt}\)と\( \hspace{2pt} y = g(x)\hspace{2pt}\)のグラフを描き、交点とグラフの上下関係を調べてから絶対値記号を外す必要があります。

一方、本問では曲線\(\hspace{2pt}C : y = e^{2x}\hspace{2pt}\)が下に凸であることから、接線に対して曲線\(\hspace{2pt}C\hspace{2pt}\)が常に上側にあることが分かるため、グラフを描かずに絶対値記号を外すことができます。

【問題(1)の解答】

問題 『 曲線\(\hspace{2pt}C : y = e^{2x}\hspace{2pt}\)の\({\hspace{1pt}x =a\hspace{1pt}}\)における接線\(\hspace{1pt}l\hspace{2pt}\)を求めよ』

\(\hspace{2pt}f(x) = e^{2x}\hspace{2pt}\)とすると $$f'(x) = 2e^{2x} $$ となります。

接点の\(\hspace{1pt}x\hspace{1pt}\)座標を\(\displaystyle\hspace{1pt}x=a\hspace{1pt}\)であるときの接線の方程式は

$${y=f'(a)(x-a)+f(a)}$$

であることから、求める接線の方程式は

$$

\begin{aligned}

\hspace{10pt}y &= 2e^{2a}(x-a)+e^{2a} \\[1em]

&=e^{2a}(2x-2a+1) \\[1em]

\end{aligned}

$$

と求められます。

【問題(2)の解答】

問題 : 『 曲線\(\displaystyle{\hspace{1pt}C\hspace{1pt},\hspace{1pt}}\)接線\(\hspace{1pt}l\hspace{1pt},\)\({\hspace{1pt}x =0\hspace{1pt},}\)\({\hspace{1pt}x =2\hspace{1pt}}\)に囲まれた面積\(\hspace{1pt}S(a)\hspace{1pt}\)を求めよ』

曲線\(\hspace{2pt} y = e^{2x}\hspace{2pt},\hspace{2pt}\)接線\(\hspace{1pt}l\hspace{1pt},\)\({\hspace{2pt}x =0\hspace{1pt},}\)\({\hspace{2pt}x =2\hspace{2pt}}\)に囲まれた面積\(\hspace{1pt}S(a)\hspace{2pt}\)は

となります

ここで、\(f(x) = e^{2x}\hspace{2pt}\)の第二次導関数は $$f''(x) = 4e^{2x} $$ となります。

\(f(x) = e^{2x}\hspace{2pt}\)の第二次導関数が正であることから、曲線\(\hspace{2pt} y = e^{2x}\hspace{2pt}\)は下に凸のグラフとなります。

したがって、交点の\(\hspace{2pt}x=a\hspace{2pt}\)を除いて、曲線\(\hspace{2pt} y = e^{2x}\hspace{2pt}\)は接線\(\hspace{1pt}l\hspace{1pt}\)に対して常に上側となります。

すなわち、求める面積\(\hspace{1pt}S(a)\hspace{1pt}\)は、以下のように求められます。

【問題(3)の解答】

問題 : 『 面積\(\hspace{1pt}S(a)\hspace{2pt}\)の最小値と、そのときの\(\hspace{1pt}a\hspace{1pt}\)の値を求めよ』

\(\displaystyle\hspace{2pt}S(a) = \frac{1}{2}(e^4-1) - 2e^{2a}(3-2a)\hspace{2pt}\)を微分すると

上式から\(\hspace{2pt}S'(a)=0\hspace{2pt}\)を満たす\(\hspace{2pt}a\hspace{2pt}\)を求めると、\(a=1\hspace{2pt}\)となります。

\(a < 1\hspace{2pt}\)のとき\(\hspace{2pt}S'(a) < 0 \hspace{2pt}\)、\(a > 1\hspace{2pt}\)のとき\(\hspace{2pt}S'(a) > 0 \hspace{2pt}\)であることから、\(S(a)\hspace{2pt}\)は\(\hspace{2pt}x=a\hspace{2pt}\)で極小値となります。

すなわち、\(S(a)\hspace{2pt}\)の増減表は以下のようになります。

したがって、面積\(\hspace{2pt}S(a)\hspace{2pt}\)は\(\hspace{2pt}a=1\hspace{2pt}\)のとき、最小値\(\displaystyle\hspace{2pt}\frac{1}{2}(e^4-1)-2e^2\hspace{1pt}\)となります。

【関連するページ】

・定積分

【問題の種類を絞る】