三角関数sinθを含む絶対値付きの定積分の最小値

◆第問目!

(1) 定積分\(\displaystyle \hspace{2pt}\int_{0}^{1} |x - \sin \theta| dx\hspace{2pt}\)を求めよ

(2) (1)の定積分の最小値とそのときの\(\hspace{1pt}\theta\hspace{1pt}\)を求めよ

被積分関数に絶対値記号を含む場合、絶対値を外して積分する必要があります。

絶対値記号は、中身が正か負かで場合分けをすることで外すことができます。 $$|x| = \begin{dcases} x & ( x \geqq 0 ) \\ -x & ( x \lt 0 ) \end{dcases} $$

本問では、被積分関数に定数\(\hspace{1pt}\sin \theta\hspace{1pt}\)が含まれており、積分区間\(\hspace{1pt}[0,1]\hspace{1pt}\)に\(\hspace{1pt}x = \sin \theta \hspace{1pt}\)が含まれるかどうかで絶対値記号の外し方が変化します。

したがって、\(\sin \theta \hspace{1pt}\)の値によって場合分けが必要になります。

問題(1)の結果から、問題の定積分は\(\hspace{1pt}\sin \theta\hspace{1pt}\)の二次式となります。

そこで、\(\sin \theta\hspace{1pt}\)を二次関数とみなし平方完成することで最小値を求められます。

【問題(1)の答え】

\({0 < \theta \leqq \pi \hspace{2pt}}\)のとき

\({\displaystyle \sin^2 \theta - \sin \theta + \frac{1}{2}}\)

\({\pi < \theta < 2\pi\hspace{2pt}}\)のとき

\({\displaystyle \frac{1}{2} - \sin \theta}\)

【問題(2)の答え】

\(\displaystyle \theta = \frac{\pi}{6}\hspace{1pt} , \hspace{1pt}\frac{5}{6}\pi \hspace{1pt}\)のとき最小値\(\displaystyle\hspace{1pt}\frac{1}{4}\hspace{1pt}\)

【解答のポイント】

絶対値記号を含む定積分の問題は、絶対値記号を外して積分する必要があります。

絶対値記号は、中身が正か負かで場合分けをすることで外すことができます。 $$|x| = \begin{dcases} x & ( x \geqq 0 ) \\ -x & ( x \lt 0 ) \end{dcases} $$

問題を解くときは、まず\({\hspace{1pt}y= |x-\sin \theta |\hspace{2pt}}\)のグラフを描くことで符号が変化するイメージがしやすくなります。

本問では積分区間に\(\hspace{1pt}x = \sin \theta \hspace{1pt}\)が含まれるかどうかで場合分けして絶対値記号を外します。

【問題(1)の解答】

問題 : 『次の問いに答えよ。ただし、\({0 < \theta < 2\pi \hspace{2pt}}\)とする

(1) 定積分\(\displaystyle \hspace{2pt}\int_{0}^{1} |x - \sin \theta| dx\hspace{2pt}\)を求めよ

(2) (1)の定積分の最小値とそのときの\(\hspace{1pt}\theta\hspace{1pt}\)を求めよ』

関数\(\displaystyle\hspace{1pt}f(x) =\hspace{1pt}\left | \hspace{1pt}x - \sin \theta \hspace{1pt} \right | \hspace{1pt}\)は\(\displaystyle\hspace{2pt}x= \sin \theta\hspace{2pt}\)を境界に絶対値記号を外したときの関数が以下のように変化します。

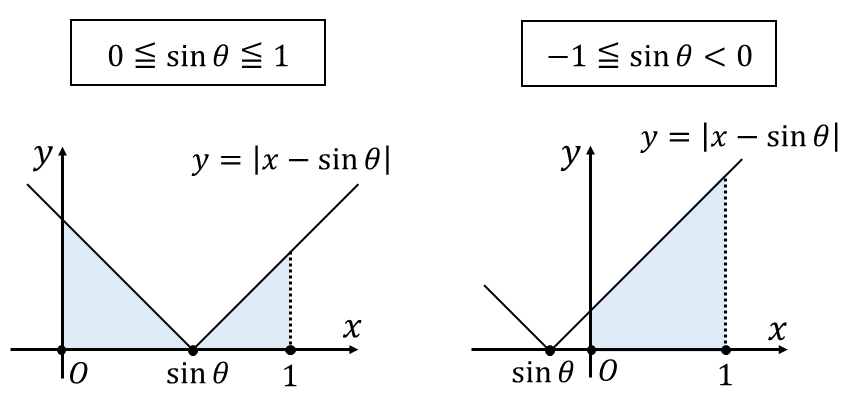

関数\({\hspace{1pt}y=|x- \sin \theta|\hspace{2pt}}\)のグラフを、積分区間\({\hspace{1pt}[0,1]\hspace{2pt}}\)と\({\hspace{1pt}x=\sin \theta \hspace{2pt}}\)の位置関係により\(\hspace{1pt}2\hspace{1pt}\)つに分けて描くと、以下のようになります。

上図から、定数\(\hspace{1pt}\sin \theta\hspace{1pt}\)の値により以下のように場合分けをして定積分を求めます。

[1] \({0 \leqq \sin \theta \leqq 1 \hspace{2pt}}\)のとき

[2] \({-1 \leqq \sin \theta < 0 \hspace{2pt}}\)のとき

[1] \({0 \leqq \sin \theta \leqq 1 \hspace{2pt}}\)のとき

\({0 \leqq x \leqq \sin \theta \hspace{2pt}}\)のとき

$${ |x - \sin \theta|=-x + \sin \theta}$$

\({\sin \theta \leqq x \leqq 1 \hspace{2pt}}\)のとき

$${ |x - \sin \theta|=x - \sin \theta}$$

であることから

[2] \({-1 \leqq \sin \theta < 0 \hspace{2pt}}\)のとき

\({0 \leqq x \leqq 1 \hspace{2pt}}\)のとき

$${ |x - \sin \theta|=x - \sin \theta}$$

であることから

以上から

\({0 \leqq \sin \theta \leqq 1 \hspace{3pt}}\)すなわち\({\hspace{2pt}0 < \theta \leqq \pi \hspace{2pt}}\)のとき

$${ \sin^2 \theta - \sin \theta + \frac{1}{2}}$$

\({-1 \leqq \sin \theta < 0 \hspace{3pt}}\)すなわち\({\hspace{2pt}\pi < \theta < 2\pi \hspace{2pt}}\)のとき

$${ \frac{1}{2} - \sin \theta}$$

【問題(2)の解答】

問題 : 『次の問いに答えよ。ただし、\({0 < \theta < 2\pi \hspace{2pt}}\)とする

(1) 定積分\(\displaystyle \hspace{2pt}\int_{0}^{1} |x - \sin \theta| dx\hspace{2pt}\)を求めよ

(2) (1)の定積分の最小値とそのときの\(\hspace{1pt}\theta\hspace{1pt}\)を求めよ』

問題(1)の結果から、\(\displaystyle \int_{0}^{1} |x- \sin \theta| dx\hspace{1pt}\)の最小値を求めます。

[1] \({0 < \theta \leqq \pi\hspace{2pt}}\)のとき

$$

\begin{aligned}

\hspace{10pt} & \int_{0}^{1} |x- \sin \theta| dx\\[1em]

\hspace{10pt} &= \sin^2 \theta - \sin \theta + \frac{1}{2}\\[1em]

&= \left(\sin \theta - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} \\[1em]

\end{aligned}

$$

したがって、\( 0 \leqq \sin \theta \leqq 1\hspace{2pt}\)であることから\(\displaystyle \hspace{2pt} \sin \theta = \frac{1}{2}\hspace{2pt}\)のときに最小値\(\displaystyle\hspace{1pt}\frac{1}{4}\hspace{1pt}\)となります。

ここで、\({0 < \theta \leqq \pi\hspace{2pt}}\)の範囲で\(\displaystyle \sin \theta = \frac{1}{2}\hspace{1pt}\)を解くと、\(\displaystyle \theta = \frac{\pi}{6} \hspace{1pt}, \hspace{1pt}\frac{5}{6}\pi \hspace{1pt}\)となります。

[2] \({\pi < \theta < 2\pi\hspace{2pt}}\)のとき

$$

\begin{aligned}

\hspace{10pt} & \int_{0}^{1} |x- \sin \theta| dx\\[1em]

\hspace{10pt} &= \frac{1}{2} - \sin \theta\\[1em]

\end{aligned}

$$

となります。ここで、\( -1 \leqq \sin \theta < 0\hspace{2pt}\)から

$${\frac{1}{2} < \frac{1}{2} - \sin \theta \leqq \frac{3}{2} }$$

すなわち

$${\frac{1}{2} < \int_{0}^{1} |x- \sin \theta| dx \leqq \frac{3}{2} }$$

となります。

したがって、[1]と[2]より問題の定積分は\(\displaystyle \hspace{2pt} \theta = \frac{\pi}{6}\hspace{1pt} ,\hspace{1pt} \frac{5}{6}\pi \hspace{1pt}\)のとき最小値が\(\displaystyle\hspace{2pt}\frac{1}{4}\hspace{2pt}\)となります。

【入試本番に向けたアドバイス】

本問は三角関数を含んだ絶対値付きの定積分

$${\int_{0}^{1} |x-\sin \theta| dx}$$

を求め、\(\theta\hspace{1pt}\)を変数とみなして定積分の最小値を求める問題です。

このように『定数を含んだ絶対値付きの定積分の最小値・最大値を求める問題』は、数学Ⅱの入試問題で非常に出題頻度の高いパターンのため、必ず解けるようにしておきましょう。

定積分の最小値・最大値を求める問題の基本的な方針は以下のような手順となります。

① 被積分関数のグラフを描く

② 必要であれば、定数によって場合分けする

③ 絶対値記号を外して積分する

④ \(f(a) = \cdots \hspace{2pt}\)とおいて\(\hspace{1pt}f(a)\hspace{1pt}\)の増減表を作る

本問では、定積分の結果が\(\hspace{1pt}\sin \theta\hspace{1pt}\)の二次式になるため、上記の④では平方完成により最小値を求められます。

類題としては $${\int_{0}^{1} |x^2-ax| dx}$$ のように被積分関数に定数\(\hspace{1pt}a\hspace{1pt}\)が含まれている場合 $${\int_{a}^{a+1} |x^2-1| dx}$$ のように積分区間に定数\(\hspace{1pt}a\hspace{1pt}\)が含まれている場合などがあります。

絶対値付きの定積分の最小値・最大値の問題は初見では難しそうに思えますが、解答の方針さえ覚えていれば計算自体は難しくない場合が多いです。

問題を何度か解いて慣れておくようにしておきましょう。

【関連するページ】

・定積分

・平方完成

【問題の種類を絞る】